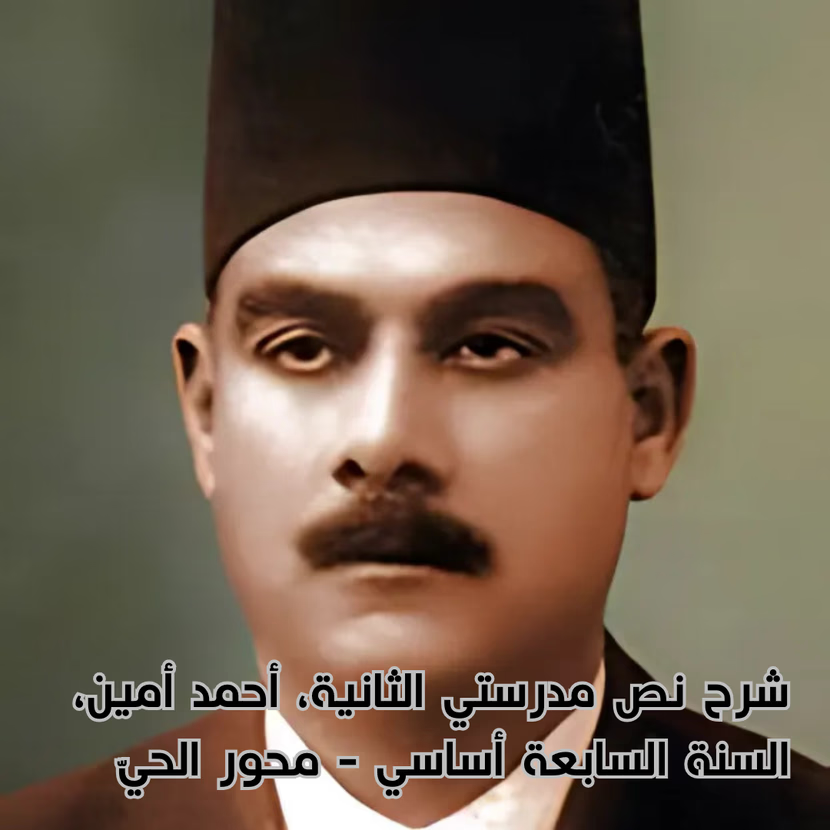

شرح نص مدرستي الثانية، أحمد أمين، السنة السابعة أساسي - محور الحيّ

شرح نص "مدرستي الثانية" لأحمد أمين (السنة السابعة أساسي - محور الحيّ)

نص "مدرستي الثانية" لأحمد أمين، ضمن محور الحيّ في السنة السابعة أساسي، يتناول تجربة الكاتب في مدرسة حيّه، والتي تتجاوز كونها مجرد مكان للتعليم لتتحول إلى فضاء للحياة والذكريات. لا يركز النص فقط على المناهج الدراسية، بل يُبرز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب والمعلمين، وأثر البيئة المحيطة بالمدرسة على تكوين شخصية الكاتب.

المحاور الرئيسية التي يمكن التركيز عليها في الشرح:

- الوصف الحيّ للمدرسة والحيّ: يُظهر النص براعة الكاتب في وصف تفاصيل المدرسة والحيّ المحيط بها، مستخدماً حسه المرهف في نقل المشاعر والأجواء. يمكن تحليل أساليب الوصف المستخدمة (تشبيه، استعارة، تصوير...) وكيفية مساهمتها في بناء صورة ذهنية واضحة للقارئ.

- العلاقات الاجتماعية: يلقي النص الضوء على العلاقات التي تربط الطلاب ببعضهم البعض، وبالمعلمين، وكيف أثرت هذه العلاقات في تطور شخصية الكاتب. يمكن تحليل أنواع العلاقات الموصوفة (صداقة، منافسة، احترام...) وأثرها على سلوكيات الشخصيات.

- أثر البيئة المحيطة: يُبرز النص دور البيئة المحيطة بالمدرسة في تشكيل تجربة الكاتب. يمكن تحليل العلاقة بين المدرسة والحيّ، وكيف انعكس ذلك على حياة الطلاب.

- الجانب التعليمي: رغم التركيز على الجوانب الاجتماعية، إلا أن النص لا يغفل الجانب التعليمي. يمكن تحليل كيفية عرض الكاتب للمناهج الدراسية ومدى تأثيرها على تطوره.

- الأسلوب الأدبي: يُعرف أحمد أمين بأسلوبه الأدبي الرصين والجميل. يمكن تحليل أسلوبه في هذا النص، واستخداماته للغة، وطريقة بنائه للسرد.

الرسالة الأساسية للنص: تتمثل الرسالة الأساسية للنص في إبراز أهمية المدرسة كفضاء تعليمي واجتماعي، وكيف تساهم في بناء شخصية الفرد وتشكيل ذكرياته.

التقديم:

مدرستي الثانية: نصّ سرديّ، للأديب والمفكّر والمؤرّخ والكاتب مصري أحمد أمين، ومأخوذ من سيرته الذاتية "حياتي" الصادرة سنة 1950. وهذا النصّ يندرج ضمن محور الحيّ.

الموضوع:

تحدّث الكاتب في هذا النصّ عن دور الحيّ في تكوين شخصيّته واصفا بعضا من خصائصه، ومبيّنا أثره في حياته.

الإجابة عن الأسئلة:

الوحدات حسب معيار المعنى:من بداية النصّ إلى السطر 3 (للحياة الصميمة):يتحدّث الكاتب في هذه الوحدةعن دور الحيّ في تكوين شخصيته.من السطر 4 (وقد كانت تسود حارتنا) إلى السطر 17 (وهذه كلّ دنياي):يتحدّث الكاتب في هذه الوحدة عن العلاقة التي تربط أهل الحيّ بعضهم ببعض. ثمّ عن العلاقة التي تربطه هو وأهل الحيّ بحيّهم، وكيف أنّ السوق وكلّ المرافق الاجتماعيّة المتوفّرة عندهم، لبّت حاجياتهم، وجعلتهم قلّ ما يضطرون إلى مغادرة الحيّ.من السطر 18 (كانت الحارة وما حولها) إلى آخر النصّ:بيّن الكاتب في هذه الوحدة أثر الحيّ في حياته.التحليل:2-إنّ النزعة العربيّة التي كانت تسود الحيّ، والتي أعطت الجار مكانة عالية، جعلت علاقة الجيران مترابطة فيما بينهم ومتينة، فالعيادة عند المرض، والعزاء في المآتم، والمشاركة في الأفراح، وإعانة المحتاج منهم وإقراضه عند الحاجة، والزيارة المتواصلة والمتبادلة بينهم.كلّ هذا، يعمل على تقوية أواصر الألفة والمحبّة بينهم، ويُنمّي في عقول أبنائهم مفهوم الوفاء والإخلاص، وحبّ الخير والعمل به، والإيمان بأهميّة الجار، والإحسان إليه، والذود عنه.3-يُمثّل الحيّ بالنسبة للكاتب عالمه الصغير الذي استغنى به عمّا سواه. والدليل على هذا هو قوله:- "فقلّ ما يحتاج أهل الحيّ إلى شيء أبعد من حيّهم، ومن أجل هذا كانت دنياي في صباي هي حارتي وما حولها".وقوله- "وهذه كلّ دنياي".والسبّب في هذا الاكتفاء يعود إلى توفّر السوق وكلّ مرافق الحياة الاجتماعيّة، وقلّما يحتاج أهل الحيّ إلى شيء أبعد من حيّهم.4-هذا السؤال تختلف الإجابة عنه باختلاف التلميذ، والمكان الذي نشأ فيه وترعرع. وعليك أنت أيّها التلميذ أن تبدي رأيك بالاستعانة ببعض أدوات التعبير عن الرأي مثل:

- أعتقد أنّ.../لا أعتقد أنّ...

- في اعتقادي...

- أظنّ أنّ.../لا أظنّ أنّ...

- من وجهة نظري...

- في رأيي...

5-للحيّ دور مهمّ في تكوين شخصيّة الفرد وتربيته، وقد دلّ الكاتب في هذا النصّ على ذلك في مواضع عديدة، وهي:

- كانت الحارة وما حولها مدرسة لي تعلّمتُ من ألفاظها وأساليبها وامثالها وزجلها

- وتعلّمت منها كلّ العادات والتقاليد

- هكذا شاهدتُ في الحارة الأفراح والمآتم، واستفدتُ من كلّ ما سمعتُ وشاهدتُ

- ثمّ رأيتُ المعاملات بين أهل الحارة وأهل السوق

- كلّ ذلك كان دروسا عمليّة وتجارب قيّمة لا يُستهان بها

أحمد أمين (1 أكتوبر 1886 - 30 مايو 1954)، أديب ومفكر ومؤرخ وكاتب مصري، وهو صاحب تيار فكري مستقل قائم على الوسطية، عرف بموسوعته: فجر وضحى وظهر ويوم الإسلام، وهو والد المفكرين المعاصرين حسين وجلال أمين.[1]

نشأته وتعليمه

ولد أحمد أمين إبراهيم الطباخ في حي المنشية بالقاهرة في 1 أكتوبر 1886. تدرج في تعليمه من «الكُتّاب» إلى «مدرسة والدة عباس باشا الأول الابتدائية»، إلى «الأزهر»، إلى «مدرسة القضاء الشرعي» حيث نال منها شهادة القضاء سنة 1911م. درّس بعدها سنتين في مدرسة القضاء الشرعي. ثم انتقل في 1913م إلى القضاء فعمل قاضيًا مدة 3 أشهر عاد بعدها مدرسًا بمدرسة القضاء. في 1926م عرض عليه صديقه طه حسين أن يعمل مدرسًا بكلية الآداب بجامعة القاهرة، فعمل فيها مدرسًا ثم أستاذًا مساعدًا إلى أن أصبح عميدًا لها في 1939م.[2]

أنشأ مع بعض زملائه سنة 1914م «لجنة التأليف والترجمة والنشر» وبقي رئيسًا لها حتى وفاته 1954م. شارك في إخراج «مجلة الرسالة» (1936م). كذلك أنشأ مجلة "الثقافة" الأدبية الأسبوعية (1939م). وفي 1946م بعد توليه الإدارة الثقافية بوزارة المعارف، أنشأ ما عرف باسم «الجامعة الشعبية» وكان هدفه منها نشر الثقافة بين الشعب عن طريق المحاضرات والندوات. في نفس الفترة، أنشأ «معهد المخطوطات العربية» التابع لجامعة الدول العربية. ثم مُنح درجة الدكتوراه عام 1948. وكان عضواً في المجامع اللغوية بدمشق والقاهرة وبغداد.

حياته

مدرسة القضاء الشرعي

أحمد أمين في مدرسة القضاء الشرعي سنة 1916م

نشأت في تلك الفترة مدرسة القضاء الشرعي التي اختير طلابها من نابغي أبناء الأزهر بعد امتحان عسير، فطمحت نفس أحمد إلى الالتحاق بها واستطاع بعد جهد أن يجتاز اختباراتها ويلتحق بها في (1325 هـ / 1907م)، وكانت المدرسة ذات ثقافة متعددة دينية ولغوية وقانونية عصرية وأدبية واختير لها ناظر كفء هو «عاطف باشا بركات» الذي صاحبه أحمد أمين ثمانية عشر عامًا، وتخرج من المدرسة سنة (1330 هـ/1911م) حاصلًا على الشهادة العالمية، واختاره عاطف بركات معيدًا في المدرسة فتفتحت نفس الشاب على معارف جديدة وصمم على تعلم اللغة الإنجليزية فتعلمها بعد عناء طويل، وفي ذلك يقول: «سلكت كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية».

شاء الله أن يحاط وهو الشرعي بمجموعة من الطلاب والأساتذة والزملاء لكل منهم ثقافته المتميزة واتجاهه الفكري، فكان يجلس مع بعضهم في المقاهي التي كانت بمثابة نوادٍ وصالونات أدبية في ذلك الوقت يتناقشون، واعتبرها أحمد أمين مدرسة يكون فيها الطالب أستاذًا والأستاذ طالبًا، مدرسة تفتحت فيها النفوس للاستفادة من تنوع المواهب.

كان تأثير عاطف بركات فيه كبيرًا، إذ تعلم منه العدل والحزم والثبات على الموقف، كان يعلمه في كل شيء في الدين والقضاء وفي تجارب الناس والسياسة، حتى إنه أُقصي عن مدرسة القضاء الشرعي بسبب وفائه لأستاذه بعدما قضى بها 15 عامًا نال فيها أكثر ثقافته وتجاربه، لذلك قال عن تركها: «بكيت عليها كما أبكي على فقد أب أو أم أو أخ شقيق».

القضاء

شغل أحمد أمين وظيفة القاضي مرتين الأولى سنة 1332 هـ /1913م في الواحات الخارجة لمدة ثلاثة أشهر، أما المرة الثانية فحين تم إقصاؤه من «مدرسة القضاء الشرعي» لعدم اتفاقه مع إدارتها بعد أن تركها أستاذه عاطف بركات، وأمضى في القضاء في تلك الفترة أربع سنوات عُرف عنه فيها التزامه بالعدل وحبه له، واستفاد من عمله بالقضاء أنه كان لا يقطع برأي إلا بعد دراسة وتمحيص شديد واستعراض للآراء والحجج المختلفة، ولم تترك نزعة القضاء نفسه طيلة حياته بدءًا من نفسه حتى الجامعة.

الجامعة

بدأ اتصال أحمد أمين بجامعة القاهرة سنة (1345 هـ= 1926م) عندما رشحه الدكتور طه حسين للتدريس بها في كلية الآداب، ويمكن القول إن حياته العلمية بالمعنى الصحيح آتت ثمارها وهو في الجامعة فكانت خطواته الأولى في البحث على المنهج الحديث في موضوع المعاجم اللغوية، وكانت تمهيدًا لمشروعه البحثي عن الحياة العقلية في الإسلام التي أخرجت «فجر الإسلام» و«ضحى الإسلام».

تولى في الجامعة تدريس مادة «النقد الأدبي»، فكانت محاضراته أولى دروس باللغة العربية لهذه المادة بكلية الآداب، ورُقِّي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم إلى أستاذ فعميد لكلية الآداب سنة (1358 هـ= 1939م)، واستمر في العمادة سنتين استقال بعدهما لقيام الدكتور محمد حسين هيكل وزير المعارف بنقل عدد من مدرسي كلية الآداب إلى الإسكندرية من غير أن يكون لأحمد أمين علم بشيء من ذلك، فقدم استقالته وعاد إلى عمله كأستاذ، وهو يردد مقولته المشهورة: «أنا أصغر من أستاذ وأكبر من عميد».

في الجامعة تصدَّع ما بينه وبين طه حسين من وشائج المودة إذ كان لطه تزكيات خاصة لا يراها أحمد أمين صائبة التقدير، وتكرر الخلاف أكثر من مرة فاتسعت شُقَّة النفور، وقال عنه طه: «كان يريد أن يغيّر الدنيا من حوله، وليس تغير الدنيا ميسرًا للجميع». وقد عد فترة العمادة فترة إجداب فكري وقحط تأليفي لأنها صرفته عن بحوثه في الحياة العقلية.

الجامعة الشعبية

[عدل]

في سنة (1365 هـ= 1945م) ندب للعمل مديرًا للإدارة الثقافية بوزارة المعارف، وهي إدارة تعمل دون خطة مرسومة واضحة فليس لها أول يُعرف ولا آخر يُوصف تساعد الجاد على العمل والكسول على الكسل، وفي توليه لهذه الإدارة جاءت فكرة «الجامعة الشعبية» حيث رأى أن للشعب حقًّا في التعلّم والارتواء العلمي، وكان يعتز بهذه الجامعة اعتزازًا كبيرًا ويطلق عليها اسم «ابنتي العزيزة»، وهي التي تطورت فيما بعد إلى ما سُمي بقصور الثقافة، وكان آخر المناصب التي شغلها بعد إحالته إلى التقاعد منصب مدير الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية.

لجنة التأليف والترجمة والنشر

أشرف أحمد أمين على لجنة التأليف والترجمة والنشر مدة أربعين سنة منذ إنشائها حتى وفاته (1954م)، وكان لهذه اللجنة أثر بالغ في الثقافة العربية إذ قدمت للقارئ العربي ذخائر الفكر الأوروبي في كل فرع من فروع المعرفة تقديمًا أمينًا يبتعد عن الاتجار، كما قدمت ذخائر التراث العربي مشروحة مضبوطة فقدمت أكثر من 200 كتاب مطبوع.

كانت الثقة في مطبوعات اللجنة كبيرة جدًّا لذلك رُزقت مؤلفات اللجنة حظًّا كبيرًا من الذيوع وتخطفتها الأيدي والعقول، كما أنشأت هذه اللجنة مجلة «الثقافة» في (ذي الحجة 1357 هـ / يناير 1939م) ورأس تحريرها، واستمرت في الصدور أربعة عشر عامًا متوالية، وكان يكتب فيها مقالًا أسبوعيًّا في مختلف مناحي الحياة الأدبية والاجتماعية، وقد جمعت هذه المقالات في كتابه الرائع «فيض الخاطر» بأجزائه العشرة. امتازت مجلة «الثقافة» بعرضها للتيارات والمذاهب السياسية الحديثة، وتشجيعها للتيار الاجتماعي في الأدب وفن الرواية والمسرحية، وعُنيت المجلة بالتأصيل والتنظير.

كما كان يكتب في «مجلة الرسالة» الشهيرة وأثرى صفحاتها بمقالاته وكتاباته، وخاض بعض المحاورات مع كبار كتّاب ومفكري عصره على صفحات «الثقافة» ومنها محاورته مع الدكتور زكي نجيب محمود الذي كتب مقالًا نعى وانتقد فيه محققي التراث العربي ونشر ذخائره، ورأى أن الفكر الأوروبي أجدر بالشيوع والذيوع والترجمة من مؤلفات مضى زمانها، وأطلق على كتب التراث «الكتاب القديم المبعوث من قبره»، ثم قال: «سيمضي الغرب في طريقه، وهو يحاول الصعود إلى ذرى السماء، ونحن نحفر الأجداث لنستخرج الرمم». أثارت هذه الكلمات المجحفة للتراث أحمد أمين فردّ على ما قيل وأكد أن الغرب أسس نهضته ومدنيته على الحضارة الرومانية واليونانية، وأكد أيضًا أن المستشرقين هم أول من اهتم بالتراث العربي فنشروا أصوله وذخائره.

نزار لطفي

كاتب ومحرّر مقالات في جريدة أسبوعيّة محلّيّةنزار لطفي كاتب ومحرّر مقالات في جريدة أسبوعيّة محلّيّة، يتميّز بأسلوبه الواضح والعميق في تناول المواضيع التاريخية. تُعرف كتاباته بالدقة والبحث المدقّق، حيث يعمل على إبراز التفاصيل الدقيقة والأحداث المهمة التي شكلت التاريخ. يُقدّم نزار رؤى تحليلية تسلّط الضوء على الجوانب الإنسانية والسياسية والاجتماعية للتاريخ، مما يجعل مقالاته مرجعًا قيّمًا للقرّاء الذين يبحثون عن فهم أعمق للماضي وتأثيره على الحاضر.