إلى ولدي: وصايا أحمد أمين التي مازالت حية

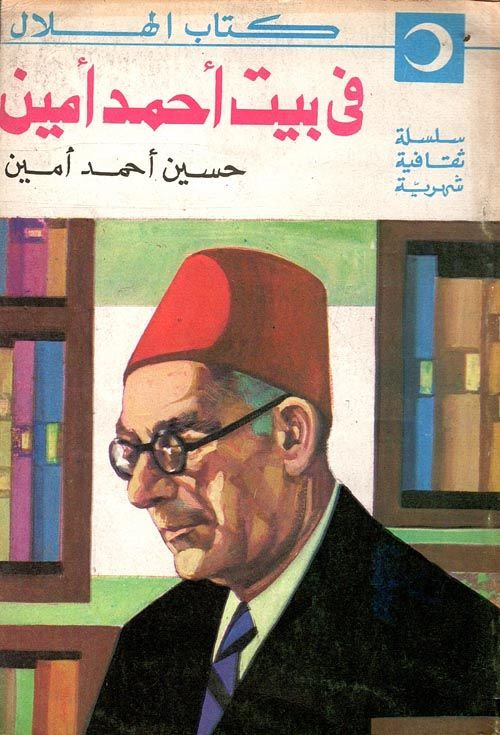

استهل أحمد أمين كتابه "إلى ولدي" بمقدّمة يروي فيها سبب تأليفه، موضحًا أن مجلة الهلال، قد طلبت منه كتابة سلسلة مقالات بعنوان "رسالة إلى ولدي"، وتصادف حينها أن أحد أبنائه كان يدرس في إنجلترا، فجعله حاضراً في ذهنه وكتب له هذه الرسائل.

أدب النصيحة ليس غريبًا عن ثقافتنا العربية، فقد جاء في القرآن الكريم وصايا لقمان الحكيم لابنه، كما كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ينصحه في أصول القضاء. بل إن البشر، منذ القدم، اعتادوا إسداء النصائح؛ فكان الملوك يوجهون أولياء عهدهم بما يضمن لهم حسن القيادة وتيسير شؤون المستقبل.

ولكل زمن نصائحه وأسلوبه، لذا حرص أحمد أمين على أن يقدّم خلاصة خبرته بأسلوب عصري بسيط، راجيًا أن ينتفع به ابنه والشباب من بعده.

بين زمن الأب والابن

يدرك الكاتب أن زمان ابنه شديد الاختلاف عن زمانه فيقرر اصطحابه في رحلة إلى ماضيه القريب، عاقدًا مقارنة بين العصرين. في زمنه هو، كانت التقاليد تُقدّس، والطاعة هي عنوان المرحلة، طاعة كل ذي سلطة من الآباء وولاة الأمر. أما التعليم، فقد كان جافًا تلقّاه في كُتَّاب متواضع، شيخه غليظ يضرب على الصواب قبل الخطأ.

على النقيض من تعليم الابن في روضة أطفال زاهية الألوان، تعلمه آنسة رقيقة الطبع. ورغم هذا التباين بين العصرين، لا يرى أمين أن هذا الاختلاف يقف حاجزًا من إسداء النصح لولده وبثه تجاربه، لأن التجارب الإنسانية تبقى نافعة مهما تقادمت، وخبرة السلف تظل زادًا ثمينًا للخلف.

الحق أحق أن يُتَّبَع

يذكر أمين أن أعظم ما خرج به من تجاربه الحياتية: هو التزامه قول الحق، والسير في طريقه، والسعي الدائم وراء العدل وتحريه. وهو يرى، خلافًا لما يظنه كثيرون، أن هذا الطريق يمنح صاحبه مزايا لا تُحصى؛ فقد أهداه راحة ضمير لا تُقدّر بثمن، وكسبًا لثقة الناس، وهي أمور لا يشتريها الذهب. صحيح أنه لم يكن طريقًا سهلًا، فقد كلّفه آلامًا وكبده خسارة بعض المصالح، لكنه أفاده حتى ماديًا في نهاية الأمر.

لكنه يحرص على نقل الصورة كاملة لابنه، فيخبره أن بعض زملائه سلكوا طريق الفضيلة وفشلوا فشلًا ذريعًا، لا لأن الحق طريق الحق خذلهم، بل لأنهم قالوا الحق بغير أدب، وتمسكوا بالصدق دون لباقة، فكان الفشل نتيجة لخشونة الأسلوب، لا لعيب في المبدأ.

المال بين الإفراط والتفريط

ينتقل أحمد أمين إلى الحديث عن المال، فيقول إن تجاربه علمته أن المال وسيلة من وسائل السعادة حقًا، لكنه شهد كثيرين حوله يضعونه في أرفع المنازل، حتى صاروا عبيدًا له، يبيعون أرواحهم تحت أقدامه، ويبذلون مبادئهم في سبيله، فيسيطر عليهم، بدل أن تكون لهم الكلمة العليا عليه.

أما هو، فقد تعلّم أن أسعد الناس من يضع المال في موضعه الصحيح؛ فلا يزدريه إلى حد التقشف، ولا يذلّ نفسه له إلى حد الخضوع والعبادة، بل يتعامل معه كأداة من أدوات السعادة، لا تتحقق إلا إذا جاءت بعزّة وإباء.

أنواع الدارسين في الخارج وما يرجوه لابنه

حين أنهى ولد أمين دراسته في مصر، شدّ الرحال إلى إنجلترا ليكمل مشواره العلمي. وهنا رأى الأب ضرورة رسم صورة توضيحية إلى التجربة التي يخوضها، مستعرضًا أمامه نماذج ممن سبقوه إلى الدراسة في الخارج:

- الصنف الأول: هم أولئك الذين رأوا أوروبا واحة بعد عطش طويل؛ فانغمسوا في بحار اللهو، وأسرفوا في الترف، فضاع وقتهم وتبدّدت حياتهم. يعيشون ليلهم في سهر عابث ونهارهم في نوم ثقيل، والجامعة عندهم ليست سوى ذريعة لاستجلاب المال من آبائهم، فإذا انكشف أمرهم عادوا إلى مصر بلا علم ولا خُلُق.

- أما النوع الثاني: فهم الذين لم يعتبروا أوروبا سفرًا، لم يتغير من حياتهم سوى الجدران التي تحيط بهم؛ من غرفة في الوطن إلى حجرة في الغربة. يلتهمون الكتب وينكبّون على الدراسة، وينالون أرفع الدرجات، لكن قلوبهم لا تنفتح، وأرواحهم لا ترق. وفي نظر أحمد أمين، هؤلاء لا يختلفون كثيرًا عن الفريق الأول، فهم أيضًا لم يظفروا بثمرات التجربة الكاملة.

- يبقى الصنف الثالث، وهو الذي يتمنى أن يكون ابنه من رواده: شباب فهموا أن الغاية من بعثتهم أوسع من مجرد تحصيل شهادة. اندمجوا في المجتمع الجديد، وتعرفوا على أسراره، ودرسوا أسباب تقدّمه، وقارنوا بينه وبين أوطانهم، فميّزوا ما يستحق الاقتباس وما ينبغي تركه. عاشوا بعيون يقظة وقلوب مفتوحة، فعادوا إلى بلادهم حاملين علمًا وفيرًا وخبرة راسخة، ينهض بها الوطن وينتفع بها الناس.

في الجمال ورهافة الذوق

كان أحمد أمين في شبابه مفتونًا بالجمال، حتى إنه أدرج بائع الزهور في قائمته إلى جانب الخبز واللبن. ولما رأى أن المناهج التعليمية لا تُعنى بالذوق ولا بتربيته، آمن أن من واجب المرء أن يتولى بنفسه هذه المهمة، لأن الذوق – في رأيه – يرفع المرء ويرقيه أضعاف ما يفعله العقل وحده. ويدلل على هذا بمثال: جرّد المرء من ذوقه الموسيقي، ومن إحساسه بجمال الطبيعة، ومن تذوقه للشعر، ومن قدرته على الحب، وستجد أمامك مسخًا يتحرك ويفيض سوادًا على الوجود.

فالذوق هو الذي يمنح الأمة حدائقها الغنّاء، ومساجدها البديعة، وكنائسها الفخمة، وعمائرها الرفيعة، وشوارعها النظيفة. يرى أن الجمال لا يقتصر على وجه فتاة، ولا يُختزل التأنق في محادثتها الحديث، بل له درجات ومراحل تبدأ من إدراك الجمال الحسي: كمنظر طبيعي أو وجه جميل ثم يرتقى إلى تذوق جمال المعنى، مثل كراهية الظلم والذل، وحب العدل والكرامة.

الذوق يأسر القلوب فالإنسان أسير لمن يحسن إليه، وأن قوة الذوق في أسر القلوب أعظم من قوة المنطق؛ فالعقل وحده لا يأسر إلا الفلاسفة، وقليل ما هم.

السياسة علم كسائر العلوم، بل أشد تعقيدًا

في زمن الابن، أصبح الطلاب جزءًا فاعلًا في الحركة السياسية، وهو ما أثار قلق أمين على ولده. فقد خشي أن تجرفه أمواج الحماسة، فينخرط في معارك حزبية بدافع الولاء للأشخاص لا للمبادئ، وأن يتعامل مع السياسة كأنها مجرد رأي عابر يُلقى بلا تدبر.

يحذّره قائلًا: إن السياسة ليست كلامًا على المقاهي ولا جدلًا في المجالس، بل هي علم كغيره من العلوم، بل أشد صعوبة، إذ تحتاج إلى إلمام بالتاريخ والجغرافيا والاجتماع، وإلى قدرة على الربط بين هذه المعارف وفهم طبائع الشعوب.

فلا بأس من أن تكون ضمن اهتماماتك ولكن اعلم أن لها أهلها، الذين تفرغوا لدراستها، أما ممارستها بغير علم، فهي كطبيب يداوي بغير علم، أو مهندس يبني بلا خبرة.

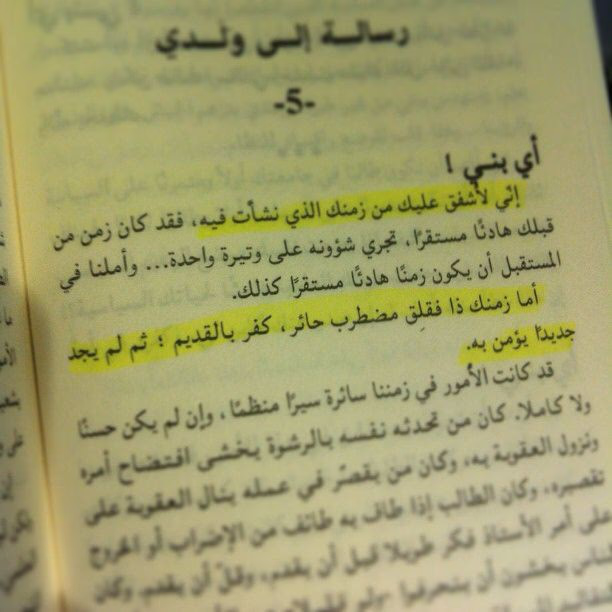

في زمن السوائل

يرى أمين إن رفض جيل الابن للقديم، لم يكن في ذاته المشكلة، بل كانت الكارثة في أنهم لم يجدوا الجديد الذي يسد مسده، وهكذا ظهرت أعراض مرضية شديدة التنوع؛ إذ تعالت الأصوات بالمطالبة بالحقوق على حساب الواجبات، وقفز العلم قفزات واسعة، لكنه لم يجلب للناس الطمأنينة ولا السعادة.

تفشت الحروب فأطلقت أسوأ ما في النفوس، وامتلأ المجتمع بمن اغتنوا بعد فقر بطرق خسيسة وأعمال وضيعة، كما سقط كثيرون ضحية الكيوف، حتى بعض أوائل المتفوقين الذين كان يُتوقع لهم مستقبل باهر. أما المهووسون بالمال والجاه، فلم يقنعوا بما بأيديهم، وباعوا ذممهم طمعًا في الترقي السريع.

ويرى الأب أن هؤلاء جميعًا تعاملوا مع الحياة كمقامرين، يظنون أن الغرق في اللذائذ هو مفتاح السعادة. لكنه يذكّر بأن الاعتدال في اللذائذ هو سر النجاح؛ فهي أشبه بنار الفحم التي تبقى متقدة زمنًا طويلًا وتنفع صاحبها، أما الإفراط فيها فكنار القش، تشتعل سريعًا وتخبو سريعًا.

عن الحيرة والفراغ الوجودي

يتساءل الأب: لماذا يغلب الحيرة والاضطراب على جيل الابن، رغم ما وفّرته المدنية الحديثة من وسائل الترف والمتعة وحرية تحقيق الذات؟ استنتج أن السر يكمن في الركون إلى المبادئ والعقائد التي كان يتبناها جيله، بينما جاء جيل الابن وطوح بهذه المبادئ والعادات دون أن يضع بدائل تسدّ فراغها. وبما أن الطبيعة تكره الفراغ، فقد عاقبتهم بالقلق والاضطراب.

في الماضي، كان الدين هو السلوى الكبرى للناس، يلجؤون إلى الله في السراء والضراء. أما المدنية الحديثة فقد عصفت بجيل الابن، فجردته من إيمانه وعقيدته، فلم يعد له ركن شديد يأوي إليه. غير أن الإيمان ليس موضة عابرة ولا تريند وقتي، بل هو حاجة إنسانية تملأ فراغ الروح وتمنح الإنسان الطمأنينة. لذلك، نصيحة الأب لابنه أن يؤمن ولو ألحد الناس، وأن يحافظ على صلته بالله ولو قطعها الناس.

خلقتَ إنسانًا لا ملكًا

بين الجد والهزل يتأرجح الإنسان كالبندول؛ فإن بالغ في الجد انقبض صدره وتجهمت له الحياة، وإن بالغ في الهزل صار كالماء الفاتر، لا هو ساخن ولا بارد، ولا موقفه من الحياة محدد، ينهار أمام أبسط الشدائد.

وعند حلول المصاعب، لا تجد الأمة من ينقذها إذا اعتاد أبناؤها الترف ولم يألفوا مواجهة الصعاب. لذلك، ينصح الأب ولده قائلًا: لا أريدك راهبًا معتزلًا، فقد خُلقتَ إنسانًا، والإنسان له ملذاته وشهواته، لكن في حدود العقل ومنفعة الأمة. واللذة في الحياة على ثلاث مراتب:

- لذة الجسد: المأكل والمشرب والملبس، وقيمتها في الاعتدال، إذ إن الإفراط فيها يضرّ بالصحة ويبدد الأموال.

- لذة العقل: البحث، والقراءة، وطلب العلم، وهي لذّة أعمق وأطول أمدًا، وأقلّ منافسة، وأرقى من اللذائذ المادية.

- لذة الروح: الإخلاص لمبدأ أو فكرة إنسانية، واعتناقها، وبذل الجهد لتحقيقها، وهي أسمى اللذّات وأبقاها أثرًا.

بين الشرق والغرب

فلسفة المدنية الغربية تختلف عن نظيرتها الشرقية؛ فهي تقوم على أساس العلم والتجربة، أما دعامة المدنية الشرقية فهي الروحانية. لكن عالم اليوم القائم على العولمة، تصب فيه كل العناصر من شرق وغرب، وقديم وجديد يفرض على الإنسان أن يقف أمامه موقف المرن، فلا يمجد الغرب لِغربيته، ولا يزدري الشرق لشرقيته، وإنما يجعل بوصلته الحق حيثما كان.

ففي كل منهما مزايا لا يُستهان بها، وهما يكملان بعضهما بعضًا. لكن عيب الشرقيين في هذا الزمن هو انبهارهم بالمدنية الحديثة والشعور بالنقص تجاهها، حتى أخذوا يقدّرونها فوق قيمتها، ويزدرون أنفسهم أمامها. ونصيحة أمين لكل شرقي هي أن يزيد من قيمة نفسه مقابل التقليل من تعظيم المدنية الغربية.

أنت إنسان قبل أن تكون صاحب مهنة

يدرس ولد أمين الهندسة، فيحذره من خطأ شديد الشيوع لديهم، فيقول: كثير من طلبة الكليات العملية يظنون أن بدراستهم تلك العلوم الجافة قد أدّوا ما عليهم من واجب، وأنهم بذلك يمكنهم الإدلاء بآرائهم في كل مناحي الحياة.

فهي تمنحهم مكانة اجتماعية رفيعة، لكن المرء إنسان قبل أن يكون مهندسًا أو طبيبًا. لديه عقل ينبغي تغذيته، كما يغذي معدته. ومفتاح ذلك هو تنمية هواية في فرع من فروع الثقافة العامة: من تاريخ أو علم نفس أو أدب، والصبر عليها حتى تتجذر في نفسه وتصبح لذة عقلية لا يستطيع التخلي عنها.

تلك المرة من الابن إلى الأب

يتضمن الكتاب رسالة واحدة من الولد إلى والداه: يرجوه أن يفتح قلبه لكلماته كما فعل مع رسائله، ليشكو إليه بعض ما يؤلمه منه، وهو أنه يكثر له النصائح ناسيًا أنه ما زال في ريعان الشباب، محدود التجارب، مدفوعًا بالحيوية والنشاط.

ومن حق الشباب أن يسيروا في طرق لم يخطُها آباؤهم، ومؤكد أنهم سيخطئون، لكن تلك الأخطاء ستصقلهم بالحنكة، وتزوّدهم بثقة بالنفس وقدرة على مواجهة الصعاب، ولن يكونوا كبشر آليين محدودين بنصائح أشبه بدليل استخدام، تقصّر عليهم رحلتهم في الحياة.

الدَّين مجلبةٌ للغم

تجلّت في حياة أمين نماذج مؤلمة، قلب القمار والإسراف حياتها، وذلوا بعد عزة، وخسروا الأملاك والأطيان، بل حتى انتهى بهم الحال إلى مدّ اليد والاستجداء. ومن هنا جاء تحذير الأب لابنه من الجلوس إلى طاولات القمار، ذلك المَرتع الذي تنبت فيه كل الشرور.

وأوصاه أن يُحكم ميزانيته، فلا ينفق قرشًا فوق دخله، بل يستحسن أن يعيش بأقل مما يكسب، فصروف الدهر ونوائبه تأتي بغتة، والحياة تخبئ من المنعطفات ما لا يخطر على بال. ثم ذكّره أن الأخلاق ليست صدقًا أو عدلًا أو شجاعة فحسب، بل هي أيضًا في اكتساب مهارات إدارة الحياة وتنظيمها بما يجنّب الخسائر الفادحة.

فلنرحم العامل المسكين

في رسالة من الابن إلى الأب، أخبره بحادث مؤلم وقع لأحد العمّال في ورشته الهندسية، إذ صعقته الكهرباء فخر سريعًا على الفور. كان ذلك الحادث شاهدًا على ما يلقاه العمّال من مشقّة، وهم يؤدّون أعمالًا قاسية ورتيبة تمتص راحتهم وتنهك أعصابهم، بينما يتعامل الناس مع ما ينتجون وكأنها أشياء جامدة بلا روح.

فيبذّرونها ويستهلكونها في غير حاجة، وربما استخدموها لقتل الوقت. واستغل الأب ذاك الحادث لينصح ابنه بأن يمتلأ قلبه انفتح رحمةً بالعمّال المساكين الذين يضعون حياتهم على كفّهم كل يوم، طلبًا لقوت يومهم وقوت عيالهم.

السر كامِنٌ في العادة

لقد كشف سفر الابن له عن حقائق جديدة لم يألفها من قبل، كان في طليعتها شعوره بالاستقلال التام، وتحمله المسؤولية الكاملة عن نفسه، في غياب حنان الأم الذي كان يغمره ويهيئ له أسباب الراحة من طعام وشراب ومنام.

ورغم ما في ذلك من مشقة، فإن العادة قادرة على تذليل الصعاب، فهي تصحب الإنسان منذ بزوغ شمس حياته، حين كان طفلًا يتعلم المشي؛ فكلما خطا وقع، ثم نهض، حتى استطاع بعد أشهر طويلة أن يقف متوازنًا على قدم واحدة، ثم يمضي خطوة تلو الأخرى. وهكذا شأن العادة في كل أمر: تبدأ بجهد بالغ وانتباه شديد، حتى تغدو مع مرور الأيام طبعًا ثانيًا وطبيعة راسخة.

القدوة وأثرها في نفوس الشباب

إن المثل الأعلى سياج منيع يحول بين النفس وبين الضياع في دروب التيه. وليس بالضرورة أن يتمثل هذا المثل في شخص بعينه؛ فقد يكون مركبًا من صفات رجال ونساء، ومهارات، وخبرات، يتطلع المرء إلى بلوغها في نسخته المثالية التي يرسمها لنفسه.

وهذه القدوة، بما تثيره من انجذاب وسعي، تحفظه من الانحدار، وتدفعه دومًا نحو نسخته الأفضل، تلك التي تتغير ملامحها تبعًا لتغير التجارب والغايات، لكنها تبقى حصنًا يقي من براثن الإحباط ومرارة الاكتئاب.